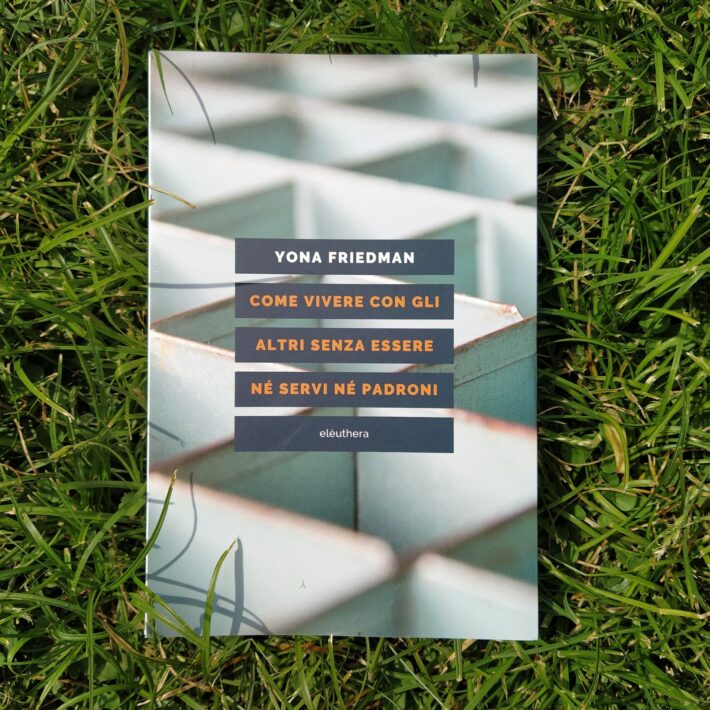

Nell’avvertenza alla nuova edizione di questo libro, Yona Friedman faceva notare una piccola differenza tra l’edizione originale e quella del 2016 ripubblicata da Éditions de l’éclat: la sostituzione della proposizione «tra», divenuta «con» (…).

Quel «tra» sottolinea dunque la necessità di far parte di un gruppo e di non parlare a nome degli altri. In altre parole, se ogni utopia nasce da un’insoddisfazione, esistono utopie paternaliste e no, le prime di tipo a, le seconde di tipo b:

a. chi opera (individuo o collettività) dando origine all’utopia non fa parte di quella collettività consapevole della propria insoddisfazione e che deve dare il proprio consenso all’applicazione della proposta tecnica (o del cambiamento) in grado di rendere accettabile la sua situazione;

b. chi opera (individuo o collettività) dando origine all’utopia fa parte della collettività insoddisfatta che deve dare il proprio consenso.

Nel primo caso siamo di fronte a un’utopia paternalista: un individuo, o un gruppo, compiaciuto ed estraneo, cerca di imporre una direzione (scelta da quell’individuo o da quel gruppo) a una collettività che quell’individuo (o gruppo) considera infelice.

Dalla prefazione di Manuel Orazi